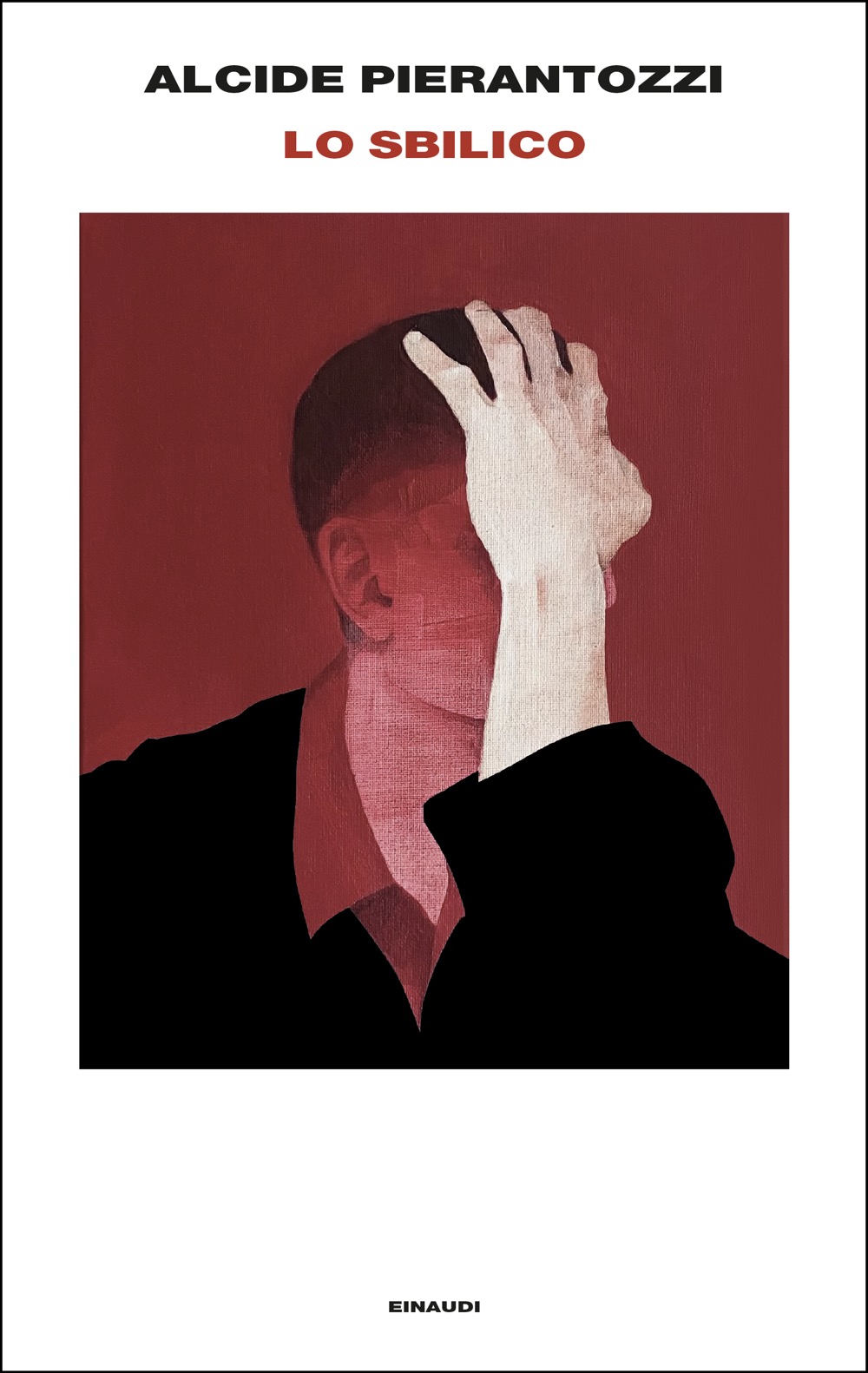

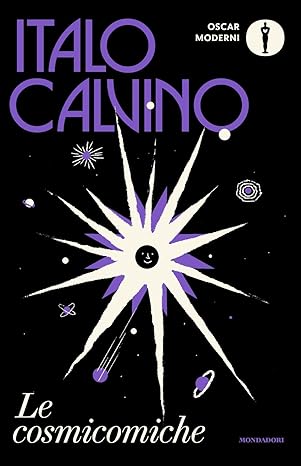

Di Calvino, quando ero piccolo, grazie a mio padre, avevo letto molto: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente, Le città invisibili e Se una notte d'inverno un viaggiatore, ma questa raccolta di racconti non avevo ancora avuto modo di leggerla, per questo l’ho proposta e ha rispettato in pieno le mie aspettative e lo riassumerei con una semplice frase: Infinite Meraviglie.

“Memorabili imprese ha compiuto il nominato Qfwfq…” scrive Eugenio Montale nella postfazione, e in effetti Qfwfq è molto più di un narratore: è la voce dell’universo stesso, che racconta la propria memoria cosmica con ironia, poesia e stupore.Italo Calvino costruisce dodici racconti in bilico tra scienza e mito, dove la cosmologia diventa favola e l’origine dell’universo prende la forma di un racconto di famiglia.

I protagonisti di queste storie sembrano uomini, ma non lo sono: sono essenze eteree, entità cosmiche, molluschi, pesci, dinosauri, atomi. Eppure, sotto tutte queste forme, si nasconde sempre lo stesso narratore: Qfwfq, creatura senza tempo che attraversa le ere dell’universo mutando aspetto ma conservando memoria e voce. È lui il filo che unisce i racconti, il testimone dell’evoluzione cosmica e umana. Attraverso di lui, Calvino parla di noi: del desiderio, della memoria, dell’amore, dell’evoluzione, della solitudine, e soprattutto del bisogno umano di dare senso al caos.

Ogni racconto parte da una teoria scientifica reale (spesso citata o ironicamente riportata in epigrafe) o anche datata (come la teoria dello stato stazionario dell’universo) per trasformarla in un mito moderno.

Calvino usa la scienza come mitologia moderna. Ogni teoria cosmica diventa pretesto per riflettere sull’amore, la memoria, la conoscenza, l’identità.La voce di Qfwfq unisce ironia e malinconia: racconta l’universo con la leggerezza di chi ha visto tutto e non giudica nulla.La scrittura è precisa ma giocosa, con un linguaggio a metà tra la cronaca scientifica e la fiaba surreale.Il risultato è un libro che parla di astronomia ma in realtà parla di noi, di come cerchiamo un senso, un segno, un legame, in un cosmo che sembra troppo grande per contenerli.

Sono rimasto colpito anche dal modo in cui Calvino scrive con un “linguaggio prima del linguaggio”, mettendo in scena un universo che ancora non possiede nomi, e tuttavia pensa, ricorda, scommette. Per raccontarlo usa paradossi, definizioni per assenza, ossimori che creano senso mentre lo negano. Parla di un segno quando il segno non esiste, di parole e numeri non ancora inventati, di forme pensate senza avere forma. Così il racconto diventa laboratorio semantico: il lessico si genera mentre accade il mondo e l’esperienza precede il vocabolario e trasforma il non detto in energia narrativa e fa sentire il lettore al punto di nascita di cose e concetti.

Ogni racconto è un piccolo Big Bang di idee: ironiche, malinconiche, luminose.Racconta il nostro bisogno di appartenere e di lasciare un segno, anche sapendo che tutto finirà disperso tra le galassie. Come la conchiglia del mollusco, la letteratura di Calvino ci insegna che creare qualcosa di bello, anche se non potremo vederlo, è già dare forma all’universo.

Ora alcune considerazioni sparse su alcuni racconti:

“La distanza della luna” mi ha ricordato (e infatti lo ha ispirato) il corto Pixar La Luna (2011) di Enrico Casarosa (in cui gli adulti preparano scale per salire fino alla luna e spazzare le stelle) e il film Upside Down (2012), che ne riprendono il tema dell’amore “rovesciato” tra mondi diversi.

La fine di “In Senza colori” mi ha ricordato il mito di Orfeo che discese negli Inferi per riportare in vita la sua amata Euridice (episodio riportato in auge anche nella seconda stagione di Sandman); Ade e Persefone che acconsentirono a patto che non si voltasse a guardarla finché non fossero entrambi usciti dal regno dei morti. Ma poco prima di raggiungere la luce, Orfeo, vinto dall’amore e dal dubbio, si voltò, e in quell’istante Euridice scomparve per sempre negli Inferi.

In “Giochi Senza fine**”** mi è piaciuta questa filastrocca:"Tiritiritiritirise non tiri ti ritiriquanti tiri quanti tiri tu non tiritanti tiri tirerò."

Nello “Zio acquatico**”** mi è piaciuto il Prozio Pesce!

“Quanto scommettiamo” è uno dei racconti più surreali e non sense, quando parlano con parole che ancora non sono state inventate, numeri che ancora non sono state inventate, scommettono cose che non sono state inventate,

Il racconto di “I Dinosauri” mi ha ricordato molto il film “L'era Glaciale” anche per quel modo scanzonato di raccontare.

In ”La forma dello spazio”, è affascinante come Calvino riesca a fare un racconto di in pratica 3 rette parallele che forse si incontreranno all'infinito. Geniale!

Nel racconto “Gli anni-luce” mi ha colpito l’immagine delle nostre azioni, positive o negative, paragonate a un lunghissimo polinomio impossibile da ridurre a un’espressione più semplice: ogni gesto resta lì, sommato agli altri, senza potersi mai cancellare del tutto. E, forse in modo un po’ semplicistico, ho pensato all’ansia che oggi molti provano sui social network, dove si vive costantemente sotto lo sguardo altrui, cercando di apparire perfetti: foto impeccabili, viaggi curati, vite “filtrate”. Tutto diventa una vetrina di sé, più che un riflesso autentico. Ho trovato ironica e attualissima la scena dei cartelli che segnalano cosa guardare o meno, come se fossero i moderni “like” e “dislike”. Calvino non poteva prevedere i social, ma sembra averne intuito il meccanismo profondo: il bisogno antico dell’uomo di essere visto e approvato, di lasciare un segno, anche quando quel segno non ci rappresenta davvero.

Infine "La spirale" è forse il più poetico di tutti in cui un mollusco che non sapeva la sua forma, perché non la vedeva; non pensava, perché non aveva un cervello e genera la sua conchiglia a spirale (che non vedrà mai) ma grazie a lui, così crede, anche gli altri animali avranno gli occhi perché ora hanno qualcosa da vedere.

Discutine sul nostro forum.